Con total desconocimiento de lo que ha significado la Homeopatía en la Historia de la Medicina, ausente de prejuicios y ansioso de información, me he apuntado a una visita guiada (información. Teléfono 914466076), de una hora y media de duración, mas o menos, siendo agregado, “solo entre todas las mujeres”, a un grupo de simpáticas señoras, puntuales en la cita e interesadas en las explicaciones

Nos recibe Félix Antón Cortés, patrono y secretario de la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José, persona culta y amable que lo sabe todo de esta institución. Con base en lo que nos cuenta y en lo que he leído en la página web del Hospital http://www.hospitalhomeopatico.es resumo a continuación la historia de este centro[1].

Historia

El Hospital Homeopático es creación de un grupo de médicos madrileños seguidores del sistema de Samuel Hahnemann (1755-1843)[2], el fundador de la Homeopatía. Esta ciencia (pseudo ciencia, según Wikipedia) se basa, según creo entender, en utilizar los efectos terapéuticos de las sustancias tóxicas suministrándolas al enfermo en muy pequeñas dosis para estimular sus defensas, dicho mas técnicamente, “los síntomas de una enfermedad pueden tratarse empleando, a dosis bajas, drogas que en el hombre sano provocan signos parecidos” (ley de la similitud).

El Hospital Homeopático es creación de un grupo de médicos madrileños seguidores del sistema de Samuel Hahnemann (1755-1843)[2], el fundador de la Homeopatía. Esta ciencia (pseudo ciencia, según Wikipedia) se basa, según creo entender, en utilizar los efectos terapéuticos de las sustancias tóxicas suministrándolas al enfermo en muy pequeñas dosis para estimular sus defensas, dicho mas técnicamente, “los síntomas de una enfermedad pueden tratarse empleando, a dosis bajas, drogas que en el hombre sano provocan signos parecidos” (ley de la similitud).  La primera noticia de la Homeopatía en España es de 1821 y las primeras aplicaciones de este método terapéutico se realizan en Badajoz en 1830 por Prudencio Querol. El primer periódico homeopático, los "Archivos Homeopáticos", se publica en Cádiz en 1835; el segundo "El Monitor Medico-Qurúrgico" se publica en Madrid en 1837 y el tercero "Archivos de la Medicina Homeopática”, el que alcanza mayor difusión, lo edita, en 1840, Pedro Rino en Badajoz. Estas publicaciones y las que les seguirán como la “Gaceta Homeopática” sirven como medio para crear escuela y aunar contactos entre aquellos primeros médicos del periodo histórico de la Homeopatía española. El más importante de todos ellos, sin minusvalorar a los otros, fue el doctor José Núñez Pernía (1805-1879)[3], el gran propagandista de la Homeopatía, a cuya iniciativa se debió la creación de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, autorizada por Real Orden de 23 de abril de 1846.

La primera noticia de la Homeopatía en España es de 1821 y las primeras aplicaciones de este método terapéutico se realizan en Badajoz en 1830 por Prudencio Querol. El primer periódico homeopático, los "Archivos Homeopáticos", se publica en Cádiz en 1835; el segundo "El Monitor Medico-Qurúrgico" se publica en Madrid en 1837 y el tercero "Archivos de la Medicina Homeopática”, el que alcanza mayor difusión, lo edita, en 1840, Pedro Rino en Badajoz. Estas publicaciones y las que les seguirán como la “Gaceta Homeopática” sirven como medio para crear escuela y aunar contactos entre aquellos primeros médicos del periodo histórico de la Homeopatía española. El más importante de todos ellos, sin minusvalorar a los otros, fue el doctor José Núñez Pernía (1805-1879)[3], el gran propagandista de la Homeopatía, a cuya iniciativa se debió la creación de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, autorizada por Real Orden de 23 de abril de 1846.Volviendo al principio, el grupo de médicos a que antes nos hemos referido, estaba disconforme con la práctica de la medicina convencional que se llevaba a cabo en la época tales como sangrar a los enfermos, aplicarles remedios cruentos, y por lo demás inútiles, para tratar las enfermedades (Una descripción de estas prácticas médicas pude hallarse en el libro de Manuel Usandizaga Soraluce “Historia del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid 1787-1828”). Su actuación, al crear el primer hospital homeopático que hubo en España, en 1872, fue la respuesta que dieron al bloqueo por parte del Gobernador Civil de Madrid a dos Reales Órdenes de 1850 y 1865 que permitían la creación de una clínica y cátedra homeopática universitaria con carácter experimental.

Para erigir el hospital se acudió a una suscripción internacional popular, aunque las dos terceras partes del coste de las obras fueron sufragadas por el Dr. Núñez Pernía, desde 1864, marqués de Núñez. La elección del arquitecto no pudo ser más afortunada pues la dirección de las obras recayó en José Segundo de Lema (1823-1891)[4] que era arquitecto mayor de Palacio. Las obras, sobre una superficie de 3.835 metros cuadrados, dieron comienzo el 26 de mayo de 1872 y terminaron el 2 de febrero de 1878. En 1878 el doctor Nuñez Pernía constituyó la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José, a la que incorporó, no sin polémica con los colegas de la Sociedad, el hospital recién construido en la que entonces se llamaba calle de la Habana (luego Eloy Gonzalo) El hospital, al que las gentes conocían como “hospitalillo de la Habana”, tenía capacidad para acoger 50 enfermos (unos 500 anuales) y sostenia un acreditado consultorio homeopático con más de 75.000 consultas anuales, siendo muy popular en Madrid. Su periodo más glorioso se extiende desde finales del siglo XIX hasta la guerra civil nota nueva . En 1892 la Fundación es clasificada por Real Orden como de beneficencia particular. Durante el periodo citado se atienden en el Consultorio Benéfico-Asistencial entre 15.000/25.000 consultas anuales.

El hospital, al que las gentes conocían como “hospitalillo de la Habana”, tenía capacidad para acoger 50 enfermos (unos 500 anuales) y sostenia un acreditado consultorio homeopático con más de 75.000 consultas anuales, siendo muy popular en Madrid. Su periodo más glorioso se extiende desde finales del siglo XIX hasta la guerra civil nota nueva . En 1892 la Fundación es clasificada por Real Orden como de beneficencia particular. Durante el periodo citado se atienden en el Consultorio Benéfico-Asistencial entre 15.000/25.000 consultas anuales.En 1926 están documentadas obras de reconstrucción y modernización del Consultorio homeopático (instalación de la calefacción y arreglos).

En 1929 se celebra un Congreso Homeopático Nacional del que dan cuenta periódicos y revistas de la época.

En 1929 se celebra un Congreso Homeopático Nacional del que dan cuenta periódicos y revistas de la época. Durante la contienda fratricida, el hospital se convierte en banco de sangre y posteriormente, con la victoria de Franco, en acuartelamiento de una bandera de Falange y de las tropas moras. La mayoría de los médicos homeópatas se exiliaron.

La atención asistencial a los enfermos durante diez años (de 1878 a 1888) estuvo a cargo de las Siervas de María (cuya fundadora era santa Soledad Torres Acosta) y, desde esa última fecha, de las Hijas de la Caridad. El consultorio continuó la asistencia los pacientes hasta 1979.

A partir de 1970 se irá orientando a una labor de residencia que, con una actividad reducida, durará hasta 2007.

En 1977 el Hospital se incluye en el catálogo de edificios y conjuntos de Madrid como “elemento de carácter singular”.

En 1996 se celebra el 150 aniversario de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, con una exposición sobe su historia, iniciándose una etapa de recuperación de la documentación (memoria histórica) con la colaboración de las familias de los médicos.

En 1997 el Instituto Homeopático y Hospital de San José fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

En 1999 se pone en marcha el plan director para la reforma del centenario hospital que culmina en 2008. La restauración, financiada por la Comunidad de Madrid con la colaboración de la Fundación Caja Madrid, estuvo a cargo de los arquitectos Ignacio de las Casas y Emilia Checa. La inversión ha sido de unos tres millones de euros.

La mayor parte de las instalaciones está ocupada actualmente por la Universidad de Alcalá, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación y la citada Universidad. La Fundación realiza exclusivamente actividades de formación médica en Homeopatía, Acupuntura y Medicina y mantiene un consultorio médico especializado en Homeopatía, Acupuntura, Fisioterapia y Medicinas no convencionales. También se celebra allí un Master en Medicinas emergentes, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y otras entidades.

El 10 de enero de 2010 reabre el hospital y está pendiente el plan director para la rehabilitación del segundo edificio de marques de los Salados.

Visita

Las explicaciones, sobrias pero suficientes, de nuestro amable anfitrión tienen lugar en espacio que ocupó la anterior capilla del hospital que conserva su entarimado y vidrieras originales. El retablo neogótico de la cabecera parece que ha sido donado a la Universidad de Alcalá. La única modificación es la adición al muro de un largo friso que corre en rededor de toda la estancia y en que se han pintado los nombres de todas aquellas personas que a lo largo de la historia de la Homeopatía española, anterior aún a la del propio hospital, destacaron por su práctica profesional o por facilitar su ayuda. Entre estos “homeópatas históricos” o benefactores de la institución, anoto los nombres de Vicente Querol, José Núñez Pernía, José Segundo de Lema Hipólito Rodríguez Pinilla, primer catedrático de Hidrología Médica de la Universidad Central, Francisco de Castro y Pascual, primer catedrático de Microbiología, Gastón de Iriarte, Risueño de Amador, Francisco de Beniatúa, Pedro de Arostegui, visitador médico del Hospital y autor de la primera tesis doctoral sobre homeopatía en 1850, Anastasio García López, que pronunció la lección inaugural de las actividades académicas del Instituto en 1878, autor, además de numerosos estudios, de una interesante novela “homeopática”, escrita con pseudónimo “La magia del siglo XIX", Tomás Pellicer Frutos, el mejor discípulo y continuador de la obra de Núñez Pernía, Pedro Rino Hurtado, Manuel Sánchez, Joaquín Núñez Grimaldos, marqués de los Salados, sin que falte la mención a la reina Isabel II y a la infanta Isabel la Chata, presidenta de honor de la Junta Protectora del Instituto. Todos estos nombres ilustres, evidencian que los médicos homeópatas no fueron unos profesionales frustrados de la Medicina, sino unos médicos brillantes que cultivaron una especialidad que, contrariamente a lo que algunos suponen no estuvo nunca prohibida en España, ni siquiera en la época del dictador Franco.

Las explicaciones, sobrias pero suficientes, de nuestro amable anfitrión tienen lugar en espacio que ocupó la anterior capilla del hospital que conserva su entarimado y vidrieras originales. El retablo neogótico de la cabecera parece que ha sido donado a la Universidad de Alcalá. La única modificación es la adición al muro de un largo friso que corre en rededor de toda la estancia y en que se han pintado los nombres de todas aquellas personas que a lo largo de la historia de la Homeopatía española, anterior aún a la del propio hospital, destacaron por su práctica profesional o por facilitar su ayuda. Entre estos “homeópatas históricos” o benefactores de la institución, anoto los nombres de Vicente Querol, José Núñez Pernía, José Segundo de Lema Hipólito Rodríguez Pinilla, primer catedrático de Hidrología Médica de la Universidad Central, Francisco de Castro y Pascual, primer catedrático de Microbiología, Gastón de Iriarte, Risueño de Amador, Francisco de Beniatúa, Pedro de Arostegui, visitador médico del Hospital y autor de la primera tesis doctoral sobre homeopatía en 1850, Anastasio García López, que pronunció la lección inaugural de las actividades académicas del Instituto en 1878, autor, además de numerosos estudios, de una interesante novela “homeopática”, escrita con pseudónimo “La magia del siglo XIX", Tomás Pellicer Frutos, el mejor discípulo y continuador de la obra de Núñez Pernía, Pedro Rino Hurtado, Manuel Sánchez, Joaquín Núñez Grimaldos, marqués de los Salados, sin que falte la mención a la reina Isabel II y a la infanta Isabel la Chata, presidenta de honor de la Junta Protectora del Instituto. Todos estos nombres ilustres, evidencian que los médicos homeópatas no fueron unos profesionales frustrados de la Medicina, sino unos médicos brillantes que cultivaron una especialidad que, contrariamente a lo que algunos suponen no estuvo nunca prohibida en España, ni siquiera en la época del dictador Franco.A la derecha de la capilla, donde estuvo en su tiempo la sacristía, se halla instalada la Farmacia Homeopática, que, al decir de los entendidos, es única en su género, con curiosos preparados y un sin fin de pequeños botecitos destinados a la práctica de la homeopatía.

Salimos a una de las galerías de madera bañadas por el sol de la mañana que penetra a través de las cristaleras (los homeópatas consideraban que la luz era una fuerza maravillosa de salud y curación). En su tiempo estas galerías debían estar al servicio de los pacientes convalecientes. En el piso bajo hemos visitado antes, era el punto de reunión, una sala situada en un extremo, donde estuvo ubicada una de las enfermerías. Cada una de ellas tenía doce ventanales entre los cuales se situaban las camas de los enfermos. Por bajo corría un zócalo de azulejos blancos y azules, que todavía se conservan en parte en los espacios adyacentes.Salimos al jardín. Mientras las simpáticas señoras del grupo se hacen unas fotografías, aprovecho para curiosear. Ante mi tengo un edificio en forma de U cuyos cimientos, estructuras y cubiertas han sido completamente saneados, luciendo una amplia gama de colores que realzan su sencilla funcionalidad: “verdes los fraileros y ventanas, marrones los canecillos, guinda las tapas de las cornisas y rosa los muros”[5].

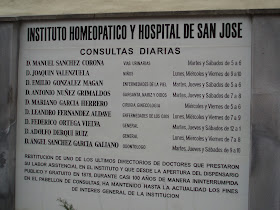

Delante, sobre alto pedestal, la estatua de San José y el Niño a la que recuerdo pintada de blanco y que ahora presenta su color original. Detrás de ella se encuentra, bajo una lápida, el enterramiento del fundador, el doctor Nuñez Pernía cuyo cuerpo parce que fue embalsamado. Curioso personaje este de quien he leído semblanzas biográficas en extremo laudatorias a su persona, pero que sospecho debió tener también sus sombras, como reflejan sus discrepancias con otros miembros de la Sociedad Hahnemanniana Matritense o lo cotizado de sus honorarios médicos en la atención de las clases aristocráticas (vamos que debió hacerse de oro, aparte de ennoblecerse). En una esquina del jardín, pegado a la verja, ha sido restaurado el cuadro de los últimos médicos que pasaron consulta en el hospital.

Pasamos a ver el segundo de los edificios de arquitectura neomudéjar, el llamado palacete del Marqués de los Salados, obra de Emilio Rodriguez Ayuso (1845-1891), el autor de la Escuelas Aguirre, construido para residencia del marqués, Joaquin Nuñez Pernía, entre los años 1878 y 1880. La similitud de apellidos con el fundador del Instituto merece una explicación que diría el alcalde de Villar del Río. El solar donde se edificó este palacete fue adquirido por Pedro Nuñez Pernía, hermano del marques de Núñez (José Núñez Pernía), dos años después de que este falleciera en 1879. Este Pedro Nuñez Pernía era obispo de Coria y ex senador del Reino por la diócesis de Toledo. A su muerte legó este solar a otro hermano suyo Joaquin Núñez Pernía, marqués de los Salados, que fue quien encargó al arquitecto citado la construcción de la vivienda familiar. Todavía la dinastía de los Nuñez Pernía continua con los hijos del anterior, José Nuñez Granés, segundo marques de los Salados, Carlos Nuñez Granés, medico y abogado y Pedro Nuñez Granes “notabilísimo ingeniero y urbanista madrileño con muy importantes responsabilidades en el Ayuntamiento de Madrid en el primer tercio del siglo XX”[6]. El Palacete fue adquirido por la Fundación a su propietario el 17 de noviembre de 1892

El edificio, tal como hoy se encuentra, un tanto dejado, a la espera de la “mano de nieve” que lo rehabilite, es todavía una obra interesante, muy poco conocida de los madrileños, con un notable diseño exterior en ladrillo fino con incrustaciones de cantería berroqueña en los zócalos, madera en los aleros y una importante labor de forja en balcones y en el mirador principal (del mismo arquitecto puede ser la verja exterior del recinto).

En el interior, la pieza más sobresaliente es su patio central cubierto con un lucernario de estructura metálica y cristal que proporciona una buena iluminación natural a las habitaciones.

En este edificio se ha acoplado el Museo Homeopático, instalado en tres salas, y en cuyas colecciones se refleja la historia de la Homeopatía, del hospital y la huella de las personas que allí trabajaron (cuadros, libros, objetos, documentos). Habría que recorrerlo despacio para apreciar sus detalles, pero no puedo por menos de referirme a la “joya” pictórica del Museo, instalada en la galería del segundo piso del espacio central, que es un cuadro, muy oscuro, con muy poca visibilidad, pendiente de restauración del “fa presto” Lucas Jordán y que representa "La muerte de San José".

Este Museo por lo que entiendo, se ha venido haciendo, en parte con aportaciones de los descendientes de los médicos homeópatas (uno de ellos es el escritor y académico José Luis Sampedro, emparentado con los Pellicer por su primer matrmonio con Isabel Pellicer Iturrioz, bisnieta del Dr. Tomás Pellicer) que han cedido o donado cuadros, libros y recuerdos de sus ascendientes.

No me queda mas que decir, amiga/o , que has aguantado hasta aquí la lectura de esta larga entrada, que, si tienes algún tiempo libre, gires una visita a este Hospital tan entrañablemente unido durante mas de un siglo a la vida del barrio. Allí serás afablemente acogido (la visita es gratuita), amenamente ilustrado y podrás captar otros matices que, posiblemente, se me hayan escapado o pasado desapercibidos.

NOTAS

[1] Es interesante también la consulta a la página de la Fundación Instituto Homeopático y Hospital San José HI http://www.homeoint.org/site/sanjose/index.htm

[2] Samuel Hahnemann publicó en 1796 su trabajo “Ensayo sobre un nuevo principio para descubrir el poder curativo de las drogas”.

[3] José Núñez Pernía nació en Benavente (Zamora) en 1805. Recibió una esmerada educación, siguiendo estudios eclesiásticos en el seminario de Sahagún y de leyes en la Universidad de Valladolid. En 1826 es nombrado arcediano de Rivas del Sil y ordenado de primera tonsura. En 1830 era secretario del cabildo de Astorga donde ejercía también de abogado. Parece que tuvo veleidades carlistas por lo que emigró a Francia. Allí encauzo su vocación por la medicina y conoció la obra de Samuel Hahnemann “Materia médica” llegando a dominarla. En Burdeos, donde trató gratuitamente a numerosos enfermos españoles con la nueva práctica terapéutica, fue acusado de intrusismo, siendo condenado por un tribunal, que reconoció la realidad de las curaciones, a pagar dos francos de multa, por carecer de titulo profesional, pero confiriéndole el título honorífico de doctor en Medicina con derecho a ejercer en toda Francia. Regresó a España en 1844, graduándose en la Facultad de Medicina de Madrid y obteniendo el título de Doctor en Medicina en la Universidad de Barcelona. El 1 de noviembre de 1845 constituyó, con otros médicos, la Sociedad Hahnemanniana Matritense, de la que salió elegido presidente. Impulsó la publicación desde 1846, del "Boletín de la Sociedad Hahnemannian"a, sustituido cinco años mas tarde por la revista “Anales de la Medicina Homeopática” y a su vez, remplazada esta, en 1860, por “El criterio médico”. En las tres publicó artículos doctrinales, presentó casos clínicos de su propia práctica, discursos y resúmenes de las discusiones habidas en la Sociedad. En 1864 publicó su experiencia patogénica mas conocida “Estudio médico del veneno de la tarántula hispánica”. Obtuvo grandes éxitos y honores en Exposiciones y Congresos Homeopáticos extranjeros (Filadelfia, París, Burdeos) y fue distinguido en Francia, donde fue autorizado en 1847 para ejercer la medicina, con el diploma de la Legión de Honor. Fue médico particular de la reina Isabel II y del infante don Sebastián y condecorado con las órdenes de Carlos III y de la Beneficencia. En 1865 recibió el título de marqués de Núñez. Fue además senador del Reino. En su testamento legó tres millones de reales en títulos para que sus rentas se destinasen a sostener el hospital y el instituto homeopático. Siguiendo su voluntad su cuerpo fue enterrado en hospital el 10 de noviembre de 1879.

[4] José Segundo de Lema, discípulo de Viollet le Duc, puede inscribirse en el estilo ecléctico que une elementos racionalistas con un fondo tradicional gótico-mudéjar. En Madrid hay varias obras suyas: la Real Fábrica de Tapices, el palacio Zabalburu, el Real Colegio e Iglesia de Loreto y la decoración interior de varias estancias en el Palacio Real. En el monasterio de El Escorial fue autor del panteón de Infantes.

[Nota nueva] "Desde la fundación del Instituto -escribe el cronista de Madrid Pedro de Répide en los años veinte del pasado siglo- hasta la fecha no ha decaido el número de concurrentes a su asistencia por la curación por el procedimiento de la homeopatía. Que desde luego tiene la ventaja de no molestar al enfermo y de ser sencillo, limpio y, por lo menos, inofensivo" (Pedro de Répide "Las calles de Madrid" Afrodisio Aguado, 4ª edición, 1981, pág. 229)

[5] Rafael Fraguas. “El paciente curado de Chamberí” El País 8 de julio de 2008.

[6] Véase “Palacete del marques de los Salados” en la página web del hospital.

Autor: Manuel Martínez Bargueño.

Fuente: Manuelblas.Madrid

No hay comentarios:

Publicar un comentario